漢方薬で取り組んでいる症状

からだのすみずみまで酸素と栄養を供給している血液の流れが悪くなると、からだは何とか元に戻そうとします。

血流障害が長く続くと、組織は硬くなります。 硬くなることにより組織は生き延びようとします。

正座の生活をしていると、くるぶしが硬くなりますが、

椅子の生活に変える(血流が回復すると)と、だんだん柔らかくなってきます。

1、不妊症を中心とした女性の疾患

赤ちゃんが授かりやすい体づくり、生理痛、生理不順等

男性不妊 精子運動性・数の向上等

2、アレルギー性疾患や皮膚病

アトピーに対する新しい考え方

アトピー皮膚炎は、

Ⅰ型アレルギー(免疫機能異常)と

皮膚セラミド低下に伴う、バリア機能の低下(非免疫機能異常)が関与しています。

治療としては、抗アレルギー剤の服用そしてステロイド系外用薬、タクロリムス軟膏の塗布になります。

「アトピーは皮膚病ではなく、内臓の病気である」

消化器系の消化吸収がしっかりしていない。

・水分の摂取量が多い

・おなかが冷えている

・食べすぎ・飲みすぎ

・肉や炒め物を多く食べる機会が増えている

・食物繊維が不足している

など、いろいろ原因が重なり、栄養の消化吸収が低下します。

↓

↓

体に必要な物質が不足

潤せない、必要な物質を運搬し、不要なものを排泄するエネルギー不足

↓

不要な物質が溜まる

↓

代謝や循環が悪くなり、熱が生まれる

皮膚に必要な栄養成分が届かない

皮膚に溜まった不要な物質が排泄できない

↓

皮膚病が悪化

治療には、まず消化機能をアップすることから始めます

アトピー性皮ふ炎、じんましん、乾癬等

漢方では「皮膚は内臓の鏡」と考えられており、体質的な素因にも左右されやすいのですが、

治療をするときは、まず皮膚の状態を見極めるようにします。よく皮膚を観察すると、

かゆみの強いものや水気を含んだもの、腫れがあるものなど、症状は一様でないことがわかります。

こうした症状の現れ方から、次の4つのタイプに分けて治療をします。

1つは、かゆみの強い症状です。かゆみは「風邪[ふうじゃ]」の影響を受けて発生すると漢方では考えています。

健康な皮膚を風のような速さでかゆみが襲うことから、かゆみは風[ふう]の影響による症状と考えたのです。

2つめは、ジクジク型の症状です。患部に水を多く含んでいるこうした症状は、「湿邪[しつじゃ]」

の影響を受けていると判断します。

3つめは、発赤型の症状です。患部に赤みがあり、炎症が強く出ている場合には、「熱邪[ねつじゃ]」

の影響を受けていると考えます。

4つめはカサカサ型の症状です。

1~3の症状が長く続いて慢性化してくると、体内の栄養物質(血:けつ)が不足し、

カサカサした症状へと変化していきます。患部が乾燥性であることから、

栄養物質(血:けつ)や潤い物質(津液:しんえき)の不足による皮膚症状と判断します。

尋常性乾癬wikipediaより引用

典型的には、赤い発疹とその上に白色の鱗屑(りんせつ。皮膚上皮の角質細胞が剥がれ落ちたもので、皮屑(ひせつ)とも呼ばれる)を伴う発疹が出現する。

病変部は周りの皮膚よりすこし盛り上がった状態へ移行し、大きな紅色局面(きょくめん。発疹によって一様な広がりをもった病変のこと)を形成する。これを俗にハム様皮疹を形容されて使われることがある。頭皮、膝、肘など外部からの刺激が強い部分に出来やすいが、眼球と口唇以外ならば全身どこにでも発疹が出現する。

wikipediaより

尋常性乾癬は

角質増殖と発赤が特徴です。その上にうろこ状のふけのような鱗屑がついてきます。

少し盛り上がっているところの内側は血流が非常に遅くなっていて、いわゆる「お血」の状態です。

したがって活血化お剤を中心として炎症を少なくする漢方薬を使用します。

アトピーとは″不思議な″という

意味で、血液中にlgEという原因物質が異常に多い

ことだけは、分かっています。

かゆくて夜も寝られず、かきむしっては再び悪化し、朝布団が膿と血で汚れているということをくり返します。

イライラして気分が落ち着かず性格まで暗くなってしまいます。

現在、一般的な治療法としてはステロイドホルモン剤と抗ヒスタミン剤、それに保湿剤ぐらいの対症療法です。

アトピーは、生まれもった体質、外部環境、例えばダニ、花粉、黄砂、紫外線、ウイルスなどに影響され、

特に毎日の食べ物にも大きく左右され、精神的ストレスと非常に深く関係しています。

神経質でイライラしやすく、落ち着きがない子どもさんに多くみられるのです。

さて、どうすれば、このやっかいな皮膚病を治していけるかですが、まずは体質改善が必要です。

基本的には、

▽たえず皮膚を清潔に保ち、汗をかいたらシャワー等で軽く洗い流す

▽ふとんやじゅうたんも清潔にする

▽夜は10時には寝るようにして、睡眠時間は9時間とるように心がける

▽チョコレートやケーキのような砂糖やミルクのたっぷり入ったお菓子をやめ、

脂肪の多い肉類も控え、缶コーヒーやインスタントラーメンはもってのほかです。

そして和食を中心にして緑の野菜を多く取り、体の余分な毒素を取り去ります。

これら生活環境を改めた上で、自然治癒力を高め体質を改善する目的で漢方薬を服用すると

素早く効果が表れてきます。

大切なのは必ず治してみせるという強い決意と真剣な取り組みです。

3、首・肩・腰・膝などの痛みの疾患

腰痛、神経痛、関節痛等

漢方では、腰痛は経絡(けいらく)に気・血などのエネルギー・栄養物質が流れなくなるために

起こると考えられています。経絡とは、からだ中を流れる栄養物質の通路です。

さまざまな栄養物質は、経絡を通って筋肉や関節、骨などに行き渡り、生命活動を支えています。

経絡の流れを乱し、腰痛を引き起こす原因として、腎虚や冷え・湿気などが考えられています。

関節痛や神経痛は、寒暖など季節的な要因に左右されることが少なくありません。

特に、冬の寒い時期や冷房にさらされて痛みが強くなることがあります。

健康な人でも、冷えを感じると血管が収縮しますが、寒さ・冷えに弱い人は気・血の流れが阻害され、

関節や神経が痛みます。

4、多くの疾患とも関わりの深いメンタル疾患

気疲れ、動悸、不眠、不安感

漢方では、生命活動を支える「機能」と「物質」を概括してそれぞれ「陽(よう)」と「陰(いん)」といい、

それらのバランスが崩れることによって、さまざまな精神的な症状や身体的な不調を引き起こすと考えられています。

「陽」は、精神・身体を活動的にはたらくようにし、「陰」は、その活動が行き過ぎないようにはたらきかけます。

漢方薬はストレスなどの影響によって乱れた「陽」と「陰」のバランスを整えることで、メンタル面の諸症状に対処していきます。

漢方では、不眠は「心[しん]」の病気と考えています。

心とは、心臓だけではなく、意識や精神活動など大脳系のはたらきも含まれる概念です。

不眠は心のはたらきと密接な関係があるとされ、心に十分な栄養が行き渡っているときは問題ありませんが、

何かの原因で心に栄養が行き届かなくなると、不眠症や不安感などの症状が起こります。

5、生活習慣病

糖尿病、痛風、認知症予防 慢性糸球体腎炎

むずむず病

「夜にふくらはぎがむずむずするので寝付けない」、

「脚が不快で、脚を動かさないではいられない」等と患者さんは訴えます。

このような一連の下肢の症状を「むずむず脚症候群」あるいは「レストレスレッグ症候群」といいいます。

原因としてドパミンの機能低下、中枢神経における鉄分不足による代謝異常、脊髄や末梢神経の異常、

遺伝学的要素などが考えられています。

漢方では、気血両虚、陰虚、血熱を原因として考え、処方を考えます。

痛風とは たんぱく質の代謝機能障害により過剰に作られた尿酸が関節に炎症を起こすものと考えられております。

多くの方は、酒を好み美食家です。(そうではない人もいます)

脾胃の昇降失調のために湿熱が発生して下降し、そのために気血の運行が阻害され、発症すると考えます。

一般的な痛風の痛みでは、風寒湿の三つの原因がありますが、湿熱が足の親指あたりまで下がって炎症を起こし

そのために気血のめぐりが悪くなり痛風の痛みが発生いたします。 漢方薬は痛みが止まるまで服用します。

慢性糸球体腎炎 腎障害は、年齢は60歳以上の高齢者、また高血圧、心臓機能低下による循環血液量の減少、

血液粘度上昇による腎臓濾過率の降下、毛細血管(糸球体)損傷による漏出、肝機能低下による解毒機能の低下

などの症例に多く発生します。腎臓と言う内臓は血液を濾過する臓器であり、「毛細血管のかたまり」

と呼ばれる内臓です。

毛細血管が密集している腎臓の糸球体(毛細血管)は、血管内皮細胞をしっかりさせて

微小循環の機能低下を改善すると進行が遅れます。

|

|||

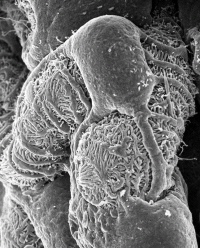

| 足細胞から出る複数の一次突起と,そこからさらに分かれて 糸球体表面を覆う細やかな足突起の様子が見える。 |

|||

| 日腎会誌 順天堂大学医学部解剖学第一 坂井先生 | |||

| 「初心者のための腎臓の構造」より抜粋 (ラット糸球体表面の電子顕微鏡写真) | |||

☆糸球体は,毛細血管の糸玉である。

糸玉のまわりをボウマン嚢という袋が取り巻き,濾過された尿を受け止める。

糸球体とボウマン嚢を合わせて,腎小体(マルピギー小体)と呼ぶ。

腎小体はいわば球状で,地球のように両極を区別する。

血管が出入りするほうを血管極,近位尿細管につながるほうを尿細管極と呼ぶ。

糸球体毛細血管を作る内皮は,きわめて壁の薄い管であり,その周の一方の側で,

メサンギウムという糸球体を支える結合組織に接 している。

この毛細血管とメサンギウムの両者の外側を,糸球体基底膜と足細胞の層が取り巻いて糸球体ができ上がっている。

毛細血管の中の血液は,メサンギウムに接する部分を除いて,内皮細胞,糸球体基底膜,足細胞からできた

濾過障壁を隔てて,ボウマン腔に面している。糸球体濾過は主にこの濾過障壁を通して行われる。

新生血管黄斑症

眼中の「網膜」にある毛細血管が目詰まりすると、血液が流れなくなるため、 網膜細胞は酸素と栄養が不足し、

新しい血管を生じさせます。これが「新生血管」 と呼ばれ、黄斑変性症の原因となっています。

新生血管は、正常の血管とは違い

血管の壁がとても薄く、破れて出血し易く、 出血した場合、血液が網膜の中へ漏れ、

網膜は浮腫になり、視力が低下します。

毛細血管の血流を改善すると進行が遅れます。

6、腫瘍を中心とした免疫・体力関連疾患

免疫を上げるだけで、はたしていいのか?常日頃疑問を持っています。

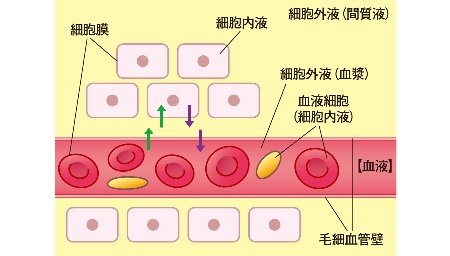

免疫細胞は毛細血管の隙間から抜け出て、間質液を経て細胞組織にたどり着きます。

白血球が血管を抜け出す動画

そこで、元気な免疫細胞は活躍できますが、間質液が悪化していると、がん細胞とめぐり合う機会

が減ってしまいます。

間質液の環境を良くする必要があると、考えて、取り組んでいます。

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1838 から引用

がん細胞にとって都合の良い場所は、毛細血管の機能が悪い所にがん細胞は発生しやくなること

がわかってきました。

がん細胞は低酸素でも生きていけるよう変異をして、低酸素によって適合するよう

自分を変えて生き延びていると考えられています。

通常の細胞はミトコンドリアで酸素とブドウ糖を使ってATPというエネルギーを産生します。

ところが、がん細胞は酸素が少なくてもATPを産生でき(解糖系)、元気でいられるという特徴があります。

また、毛細血管の機能が悪化してボロボロになると、がん細胞にとって都合の良い環境ができあがります。

つまり、毛細血管から免疫細胞がでられなくなり、がん細胞と免疫細胞の出会うチャンスが減ってしまいます。

また、低酸素のため免疫細胞のエネルギーの産生量が低下して元気度も減少し、活動が低下します。

「毛細血管が劣化して機能低下をおこして、ボロボロになってくると、がん細胞が生き延びやすいと考えています」

「毛細血管がボロボロになっていると、抗がん剤の効き目にも影響すると考えられています」

抗がん剤は通常毛細血管から間質液を通して組織細胞に入って効果を出しますが、

毛細血管がボロボロになっていると、血漿成分の水が漏れ出して組織細胞が水びだしの状態に

なり、抗がん剤がなかなか組織細胞に入っていけないので効果が出せないことがわかってきました。

靴下の跡がなかなか消えない症状は、まさに血漿水分が漏れ出している症状だといえます。

毛細血管の環境を整えてあげると、がん細胞にとっては生きてゆきにくい環境だということが出来ます。

その状態を改善するには,毛細血管を増やし、環境を整える漢方薬が有効と思われます。

抗がん剤のお薬情報、副作用軽減、治療中の健康管理、術後の健康管理のアドバイス

がんは傷ついた細胞が異常に増える病気です。

しかも、その細胞は死にません。増殖しつづけ、力が強く、正常な細胞を利用して自分がより強大になります。

また他の臓器に転移することができます。

一般に心臓は「がん」にかかることは希と云われています。何故でしょう?

がん細胞は35度の環境でもっとも繁殖しやすく、高熱には弱い性質を持っており、

温度が40度以上ある心臓の熱には勝てず、死滅してしまうといわれています。

成人の心筋はミトコンドリアが発達しており、血中から取り込んだブドウ糖が

ミトコンドリアで最終的に酸素と反応して水と二酸化炭素に分解され、その際にATPが合成されます。

このミトコンドリアによる効率的なATP産生を維持するには酸素が必要です。

酸素の供給が低下すると心筋では細胞内のATP量が低下し、収縮力が低下してしまいます。

がん細胞は、血液の流れが悪くて、熱量の産生の悪い所にできやすいといわれています。

また、がん細胞はアポトーシスを起こりにくくするために、

あえてミトコンドリアにおける酸化的リン酸化を抑え、

必要なエネルギー(ATP)を細胞質における解糖系に依存するシステムを構築しています。

そのため、血管が乏しい酸素の少ない環境でも増殖が可能になるのです。

従って、赤血球の酸素運搬能力と末梢組織での酸素切り離し機能を高めて、

末梢組織への「酸素供給が容易にする」、そして「少しの空腹」と

「温める」ことが重要になります。

がん細胞は、ブドウ糖を利用して細胞質の解糖系でエネルギーを高回転で産生して、

分裂に必要なエネルギーとして利用しています。

甘いものは避け、食事には食物繊維を多くして、炭水化物を減らすと、

直接ブドウ糖の供給を減らすことになります。

②悪性リンパ腫

大きく分けてホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の2つがあります。

非ホジキンリンパ腫は悪性リンパ腫の80-90%に見られます。病理学的にさらに多くの病型に分類されますが、以下の2型が頻度の高い病型です。

ろ胞性リンパ腫

さらに中細胞型、混合型、大細胞型と分けることがあります。

一般的には、進行が年単位でゆっくりです。

従来の化学療法では治癒することが難しい場合が多いとされていましたが、最近では治療法の進歩により成績が向上しています。

びまん性リンパ腫

大細胞型が最も頻度が高く、その他リンパ芽球型、バーキット型などの多くの病型があります。

どの程度強い治療が必要になるかという点から、悪性度が低悪性度(ローグレード)、中悪性度(インターメディエートグレード)、高悪性度(ハイグレード)と分けることがあります。病型によって治療法が違ってきます。

非ホジキンリンパ腫に用いられる代表的な治療法であるCHOP療法やR-CHOP療法があります。

「合成ステロイド」で治療する病気を漢方薬併用で取り組んでいます。

■ ご相談フォーム